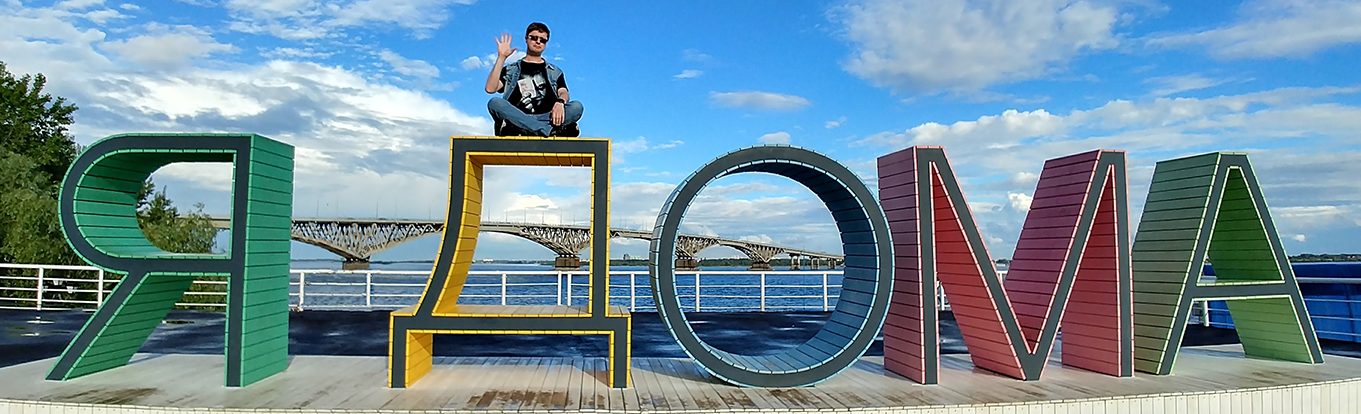

Визит в дом-музей Чернышевского в Саратове

- 18/07/2015

- 👁 519 просмотров

- 0

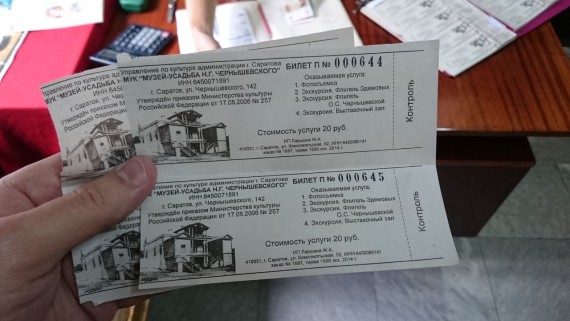

В преддверии очередного дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского решил посетить его дом-музей. Я несколько раз бывал там и раньше, но с тех пор прошло много лет, и надо было обновить впечатления. Кроме того, после выхода известного ролика и комментариев к нему, у меня появилось несколько вопросов к сотрудникам музея. Забегая вперед скажу, что визит оправдал все ожидания и даже превзошел их.

На подходе к дому Чернышевского с Волги нельзя не заметить дом, где родилась его мать.

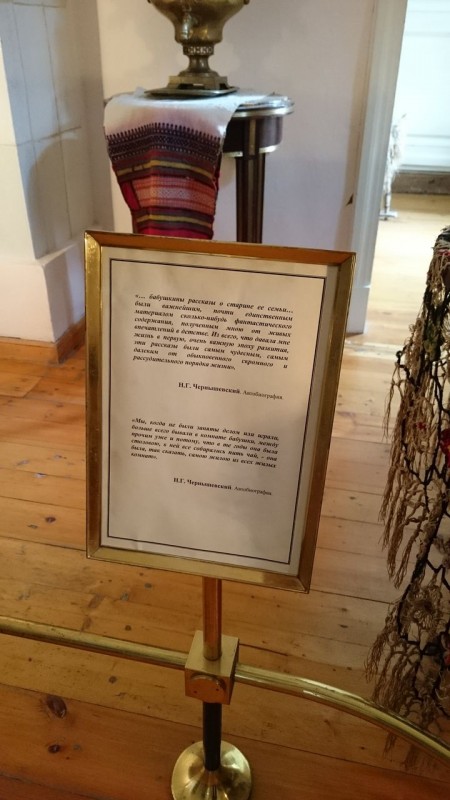

Отец Чернышевского женился на ней, когда получил приход скончавшегося священника. Такова была традиция. Девочке на тот момент было 15 лет. Судя по всему, со здоровьем у нее было не все гладко, потому что Чернышевский родился лишь через десять лет после свадьбы. Перед этим у пары родилась дочка, но она умерла совсем маленькой. Так что Николай Гаврилович был единственным ребенком в семье. Учитывая, что священники обычно усердно следовали заповеди «плодиться и размножаться», это было довольно необычно.

Мальчик рос хрупким и болезненным. Очень рано у него испортилось зрение: он мог писать, только уткнувшись в стол, а чтобы прочитать книгу, Чернышевский подносил ее прямо к носу. Но читать мальчик очень любил. Многие часы он проводил в кабинете отца.

Также ему разрешали читать во время еды. Что он и делал.

В шкафу сохранился любимый стакан Чернышевского, который он взял с собой на каторгу, а потом привез в Саратов.

Это тот, с крышечкой.

Еще несколько фото из дома Чернышевского.

Панорама «синей гостиной», где собирались все члены семьи по вечерам, у меня получилась немного смазанной. Темновато в ней. Между тем, именно здесь, в одном из кресел умер отец Чернышевского, вернувшись после службы домой. Такой же скоропостижной будет смерть и самого Николая Гавриловича.

Наверху, в мансарде кабинет юного Чернышевского, где он жил и работал после окончания Петербургского университета.

Тогда он учительствовал в Саратовской мужской гимназии, о которой нелестно отзывался в письмах знакомым. Но сразу после женитьбы Чернышевский покинул родной дом. И бывал там всего несколько раз.

О его жене, Ольге Сократовне, сотрудники музея говорят сдержанно. Да, нет никаких сомнений в том, что Чернышевский своеобразно любил ее. Но сама Сократовна относилась к нему как-то невежливо. Любовников у нее было множество, на каторгу к мужу съездила за 20 с лишним лет всего один раз, а о том, чтобы составить ему компанию изначально даже не шло речи. В то же время разводиться с Чернышевским она отказалась, хотя он сам настойчиво предлагал. Чужие отношения — потемки. Если им все нравилось — вот и замечательно, вот и славно. Но изображать пасторальную влюбленную парочку из Николая Гавриловича и Ольги Сократовны — это, по меньшей мере, глупость. Кстати, похоронена она не рядом с мужем, а на приличном расстоянии.

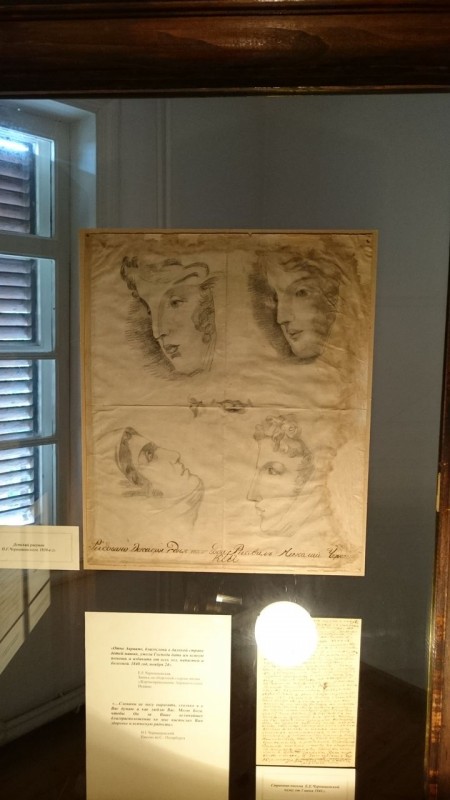

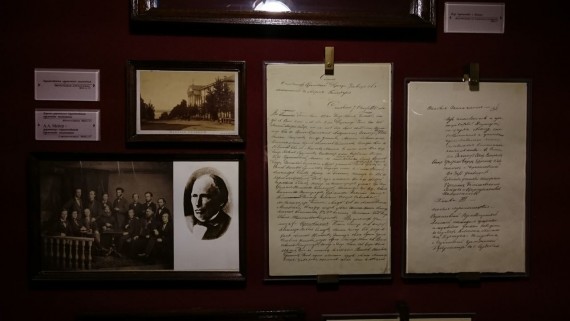

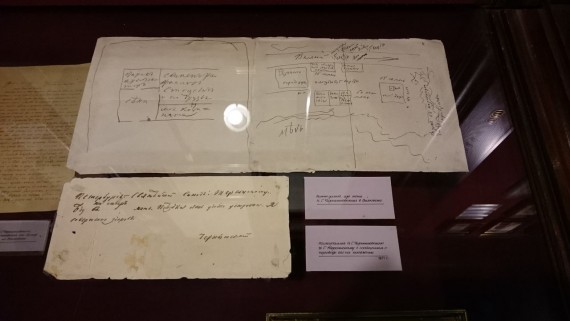

Еще несколько штрихов из детства Чернышевского. Вот его школьные документы и рисунки.

Вот вещи отца. Портрет вверху — это крестный Чернышевского. Портреты родителей, к сожалению, не сохранились.

Вот сам отчий дом.

Он выгорел еще в 60-х годах 19 века, остались только каменные стены. Деревянная часть была восстановлена заново. И, кажется, уже на моей памяти ее реставрировали заново. Все же сто с лишним лет для дерева — это много.

Во дворе стоит первый памятник с могилы Чернышевского, поставленный через два года после смерти. Через 50 лет после кончины ему построили более роскошный монумент (я постараюсь сфотографировать его и выложить сюда), а этот перенесли в музей.

И у нас получается удивительная панорама. В одном кадре вся жизнь Чернышевского — от отчего дома до надгробного памятника. А в середине бурьян да кусты.

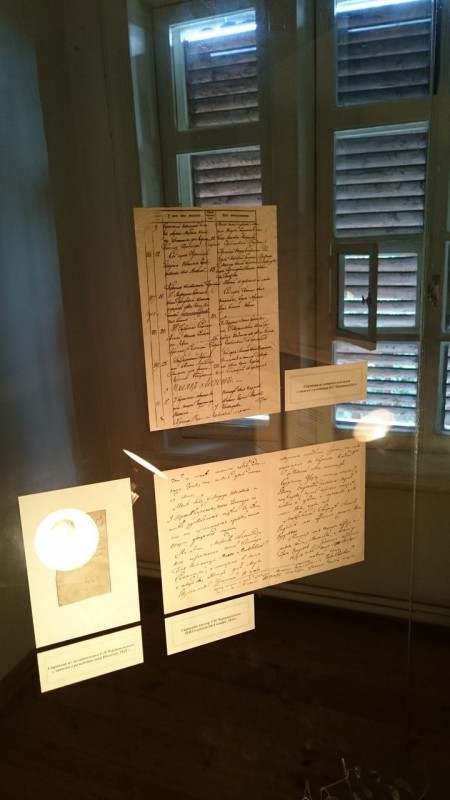

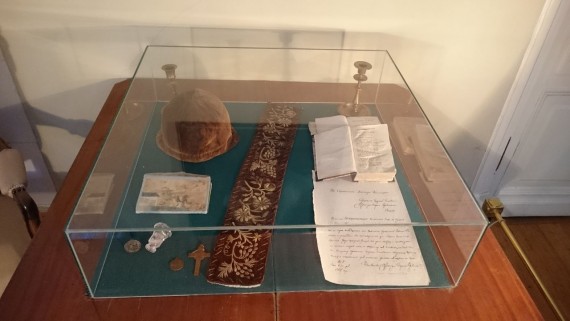

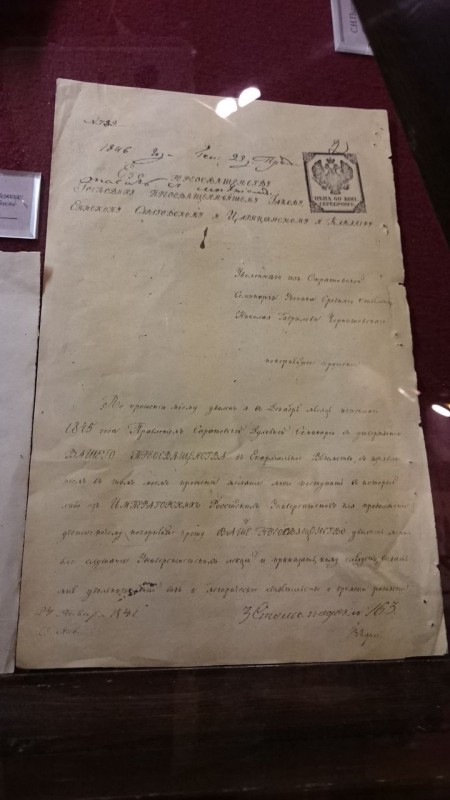

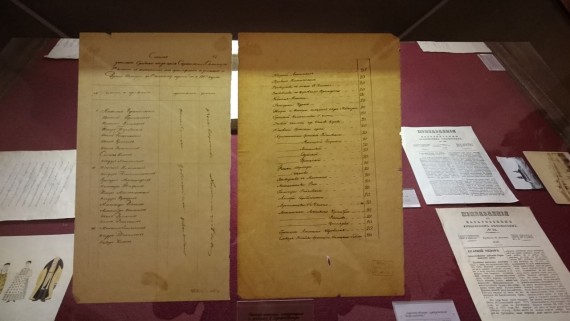

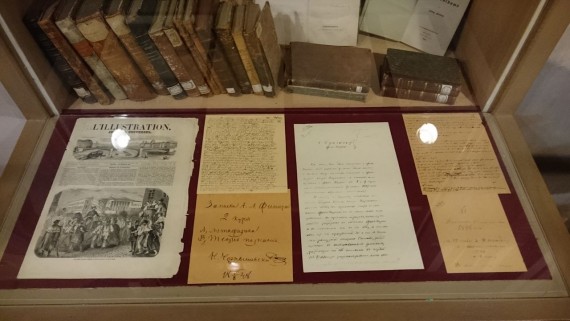

В новом здании музея, построенном в восьмидесятых, демонстрируется множество документов, связанных с жизнью Чернышевского. И, конечно, некоторые личные вещи. Например, венчальные перчатки — его и жены.

Сотрудники музея говорят, что Чернышевский был маленьким, всего 164 сантиметра. А жена — и того меньше. Но я не соглашусь. Надо помнить, что речь идет о первой трети 19 века, когда люди были существенно ниже, чем сейчас. Мужчина ростом 170 сантиметров считался высоким. Так что Чернышевский был среднего роста. Но очень изящный. Друзья в шутку сравнивали его с девушкой — за хрупкое телосложение и кудри.

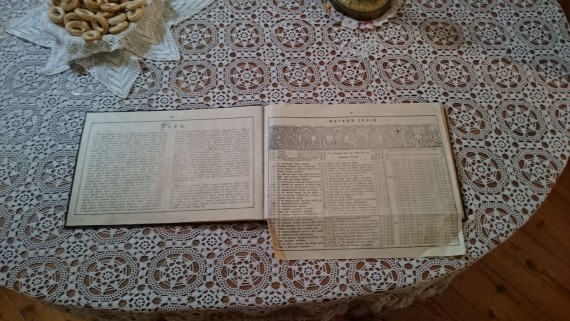

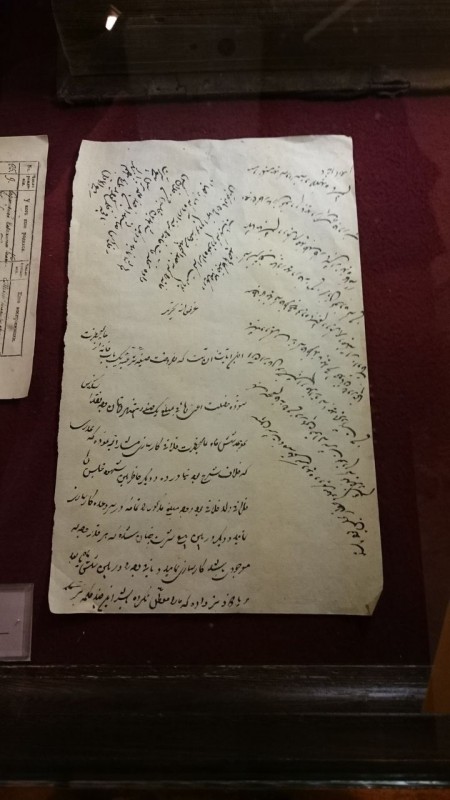

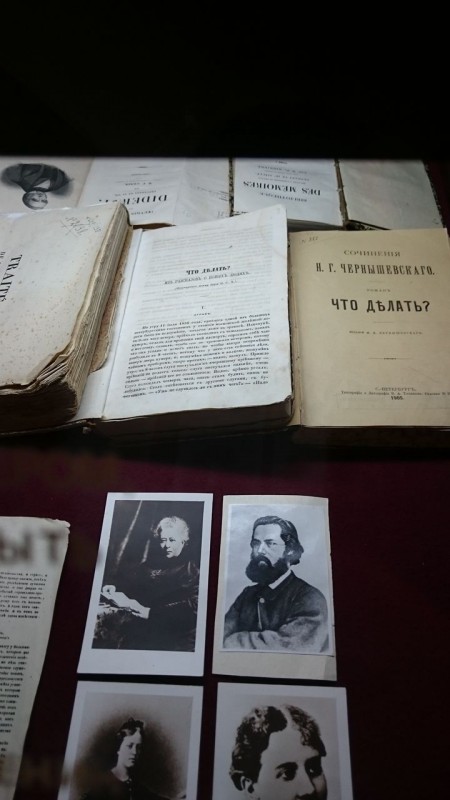

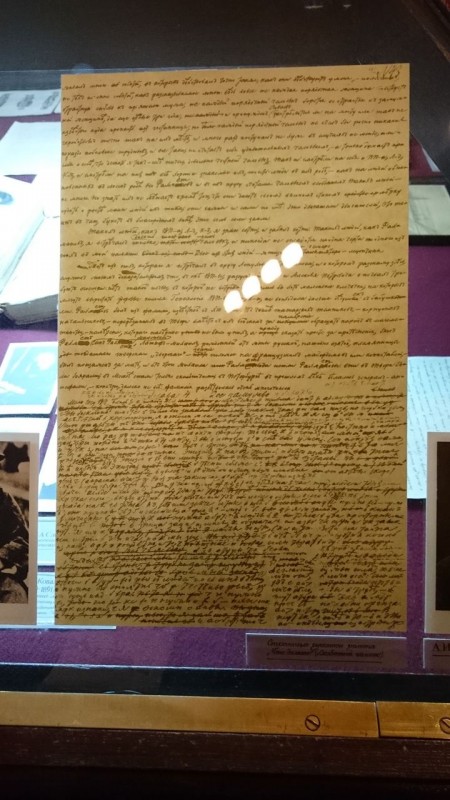

Чернышевский был весьма начитанным и образованным человеком. В музее выставляется рукопись на арабском, а ведь он еще и иврит учил. И еще много европейских языков. Другой вопрос, что учил он их на уровне переводчика, а говорить не мог. Но все равно, как ни крути, выучить арабский и иврит вдали от носителей языка — это нехилое достижение.

На макете внизу можно видеть церковь, где служил отец Чернышевского, дом писателя и застройку вокруг. Скромный был городок Саратов. Тихий. Богатеть и расти он начал уже ближе к концу 19 века, а до того глухомань да и только.

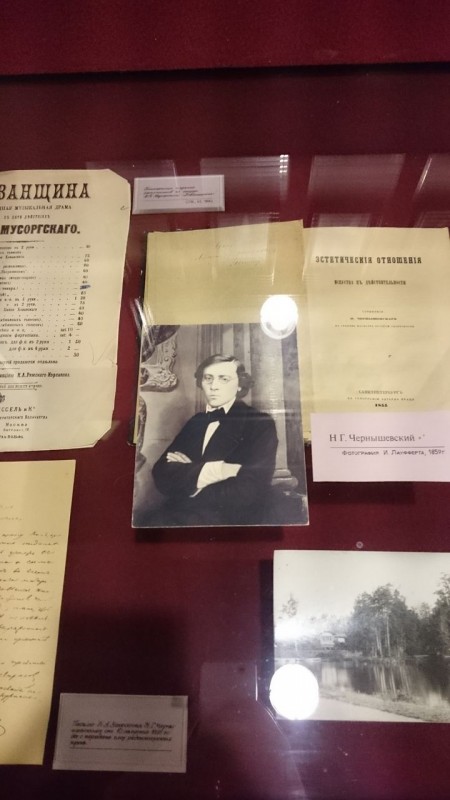

Я заметил, что рассказывать о Чернышевском, в общем-то, и нечего. Да, был такой человек — усидчивый, упорный. Много читал и писал. Но все как-то осталось в своем времени. И современному человеку интересно очень средне. Поэтому значительная часть экспозиции музея посвящена его знакомым, коллегам и современникам. Плюс некоторое количество документов саратовского периода. Увы, очень короткого.

И, конечно, Ольга Сократовна везде. Сотрудники музея, повторюсь, ее не любят. Мне почти с обидой рассказывали, что на 60-летие мужа она не поехала к нему в Астрахань, а отправилась на юга отдыхать. И оттуда прислала поздравительную телеграмму. Говорят, что она сломала жизнь талантливому человеку своей страстью к «свету». Чернышевский так не считал. Ему, думается, виднее.

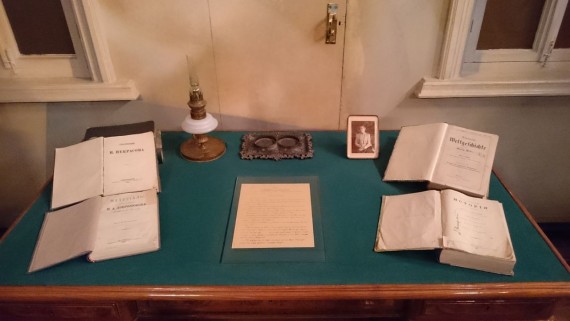

Это еще один рабочий стол Чернышевского. Честно говоря, я в них запутался.

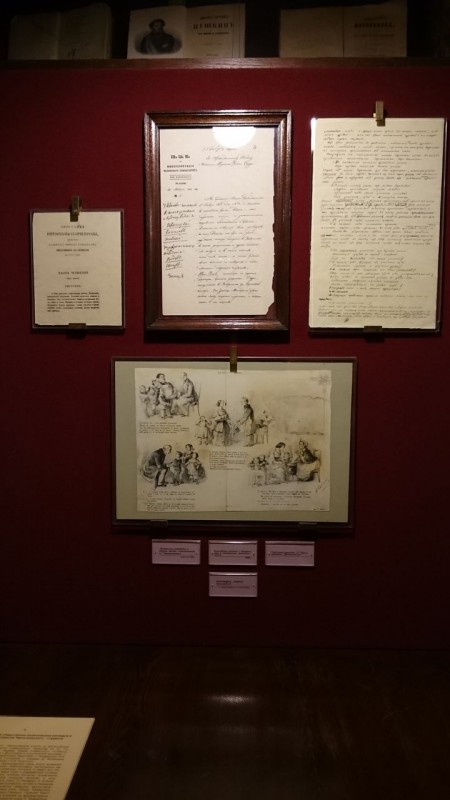

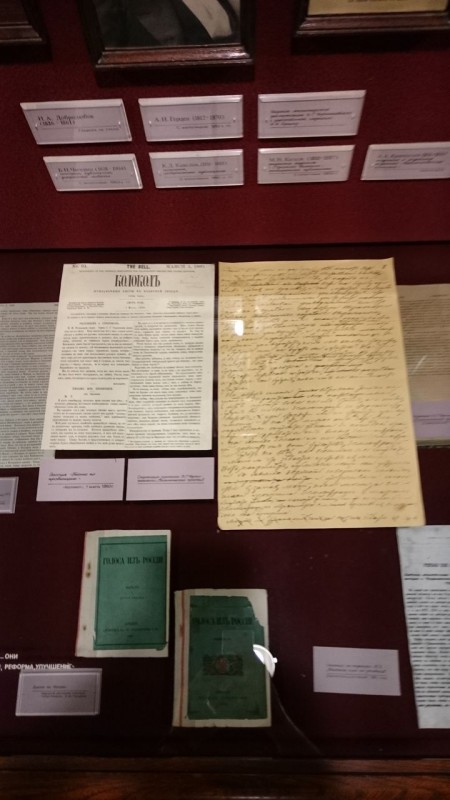

Статьи в «Колокол».

Коллеги и соратники.

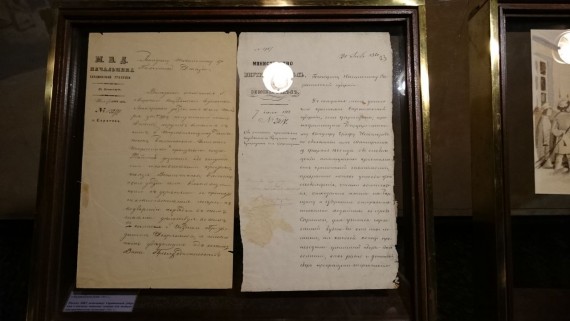

Между тем, за Чернышевским уже начинают приглядывать.

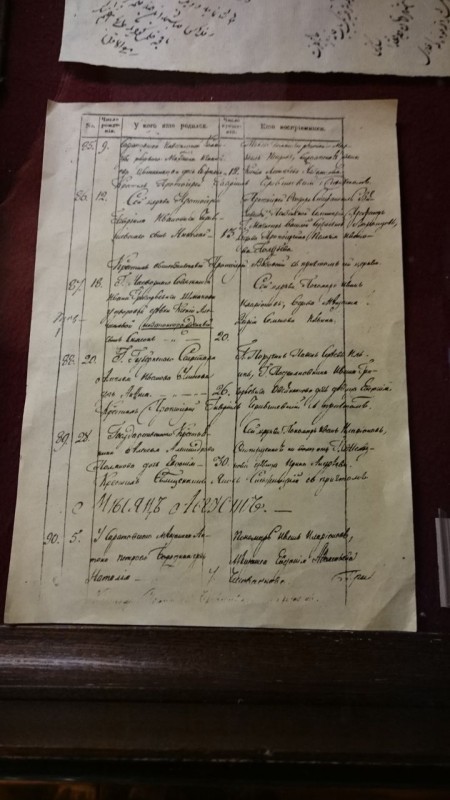

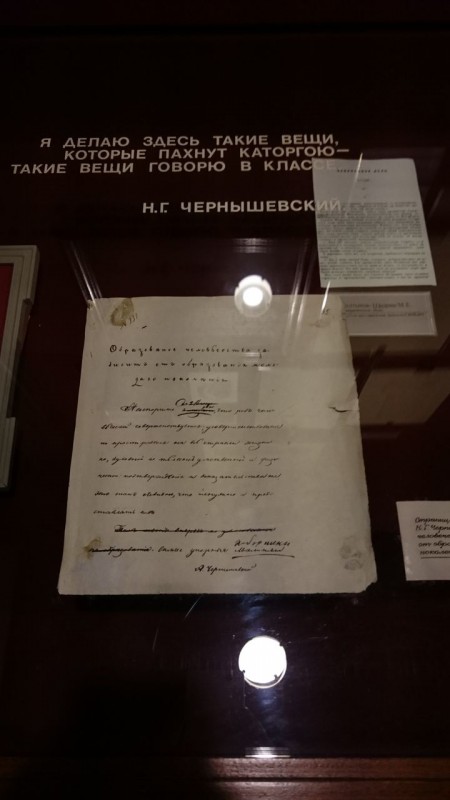

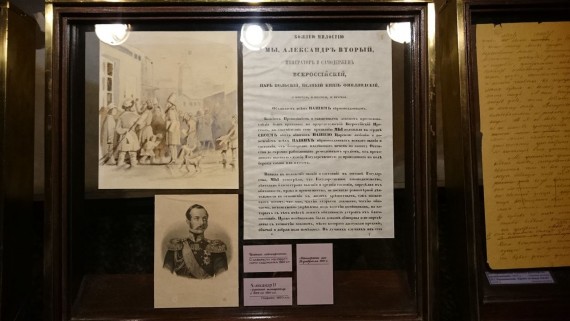

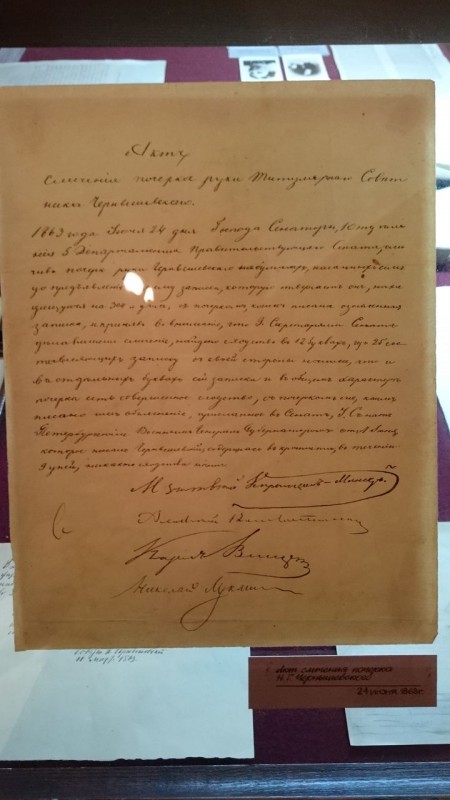

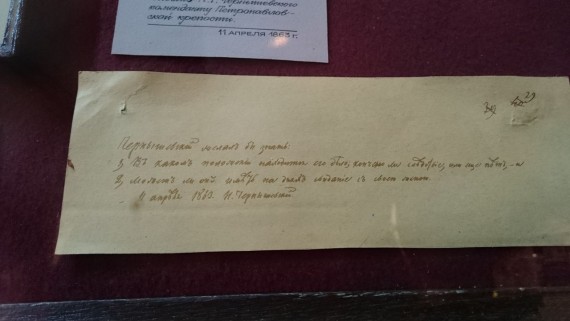

И после прокламации к крестьянам писателя «принимают». Прокламация — еще одна причина, по которой я пошел в музей. Экскурсовод Олег Николаевич рассказал, что у современных историков нет единого мнения насчет того — когда писалась прокламация, и был ли вообще Чернышевский ее автором. Вроде бы ее вообще Огарев написал, а повесили на Николая Гавриловича. Плюс было две редакции прокламации. Первая — относительно нейтральная. И вторая совершенно хамская, которая и легла в основу уголовного дела. И вроде бы ее-то уже написал друг Чернышевского Михаил Михайлов, а отредактировал провокатор Костомаров. При советской власти вина Чернышевского не оспаривалась. Но сегодня историки полагают, что Николай Гаврилович был скорее редактором текста, чем автором.

Хотя полиция проводила сверку почерка… Вряд ли бы так сурово вломили на ровном месте.

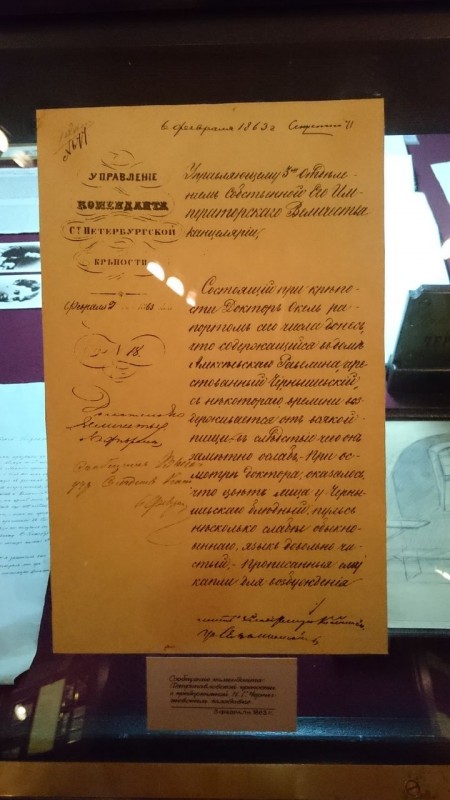

Ну а потом все грустно. Сначала Петропавловская крепость, потом каторга.

После всех этих трудных и, боюсь, бессмысленных скитаний Чернышевский возвращается в Саратов. Они с женой снимают дом около парка «Липки», где сейчас находится госпиталь ветеранов войн. Красивый дом, богатый.

Там снова рабочий стол, любимое кресло, книжный шкаф.

Но всего через 4 месяца Чернышевский заболевает малярией и скоропостижно умирает от инсульта.

Но всего через 4 месяца Чернышевский заболевает малярией и скоропостижно умирает от инсульта.

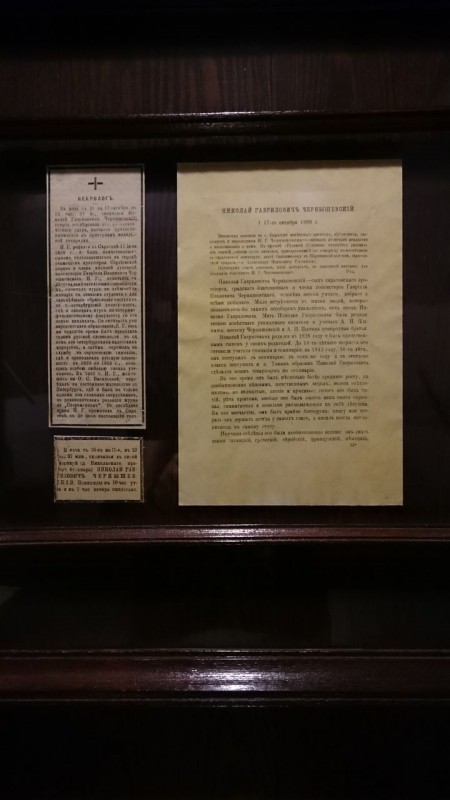

В некрологах ни слова от каторге. Только о детстве, молодости и литературной деятельности.

В некрологах ни слова от каторге. Только о детстве, молодости и литературной деятельности.

По тем осколкам жизни, которые дошли до нас из молодости Чернышевского, видится потенциал ученого, переводчика. А что получилось в итоге? Да, в общем-то, ничего.

Я был единственным посетителем музея. Туда иногда заходят группы туристов из Москвы и Петербурга, но местных там не встретишь. Разве что редкие школьные экскурсии.

Если бы не сентиментальность Ленина, не было бы никакого музея. И Большая Сергиевская улица не стала бы улицей Чернышевского (хотя — вот уж нелогично — зачем было сносить на ней церковь, где крестили и отпевали писателя, и где служил его отец?).

В моих планах еще домик, где некоторое время жила Ольга Сократовна, и мемориал Чернышевскому на Воскресенском кладбище.